PS, 2 SWS (Di 10 - 12), LG 4, D03

Michael Giesecke

Themen

Das Seminar beschäftigt sich mit aktuell angesagten Fotografen und fragt nach den Konstruktionsprinzipien ihrer graphischen Welten. Einerseits führt die digitale Bildbearbeitung dazu, daß die primären Informationen, die mit dem fotographischen Sensorium gewonnen sind, nur noch als Daten behandelt werden, die zu programmieren sind. Die Programme imitieren häufig ältere Bilderzeugungsprozesse und unterliegen damit Ästhetiken, die in und für andere Medien geschaffen wurden – und dort auch andere Funktionen besaßen. A. Gursky etwa nutzt die ursprünglich zur Erzeugung von Raumillusion aufgestellten perspektivischen Prinzipien, um fotografische Räume zu verflachen.

Auf der anderen Seite baut Tim Walker aufwendige lebendige Szenen auf natürlichen und künstlichen Bühnen auf, deren Formensprache Modejournalen entnommen ist, um sie dann abfotografiert wieder in ‚Vogue’ einzuspeisen. Ausrisse aus Illustrierten übernehmen die Regie für Happenings. Das Foto dokumentiert diese und beharrt auf einer traditionellen Funktion.

In der Kunst wird das seit den Anfangszeiten der camera obscura gepflegte Verfahren, die Motive für Gemälde zunächst abzulichten, um dann nach diesen zu malen – oder anderes zu gestalten - gründlich modifiziert. Auf Leinen oder andere Materialien fotographisch projizierte Umwelt wird künstlerisch – z.B. mit Öl- oder Acrylfarbe - bearbeitet, um dann erneut abfotographiert/gescannt, digitale bearbeitet und auf verschiedenen Medien ausgedruckt zu werden. Dieser Prozeß ist im Prinzip endlos und erzeugt interessante Rückkopplungsschleifen, insofern auch die Motive neu wahrgenommen werden.

Kontrastiv wird es nötig sein, sich immer wieder auch exkursorisch mit der Fotografie des vorigen Jahrhunderts bzw. mit den heute sogenannten ‚analogen’ Entwicklungsverfahren zu beschäftigen.

Im Prinzip können bei ausreichendem Interesse auch andere Fotographen und Themen behandelt werden.

Geplant ist eine Exkursion auf die Fotoausstellung, Fachtagung, Wettbewerbsentscheidung etc, ‚Fotofestival’ in Hannover.

Theorie

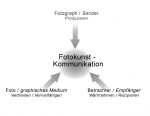

Die Kommunikations- und Medienwissenschaft kann die Fotographie weder auf das Foto noch auf den Akt des Fotographierens beschränken. Vielmehr erscheint sie, wie schon die Etymologie nahelegt, als Spezialfall graphischer Informationsproduktion mit eigenen Vernetzungsformen und Medien. Im theoretischen und methodischen Zugriff gibt es keine prinzipiellen Unterschiede zu den typographischen oder elektronischen Medien. Die Fotokunst emergiert erst aus dem Zusammenspiel von Fotograph/Sender, Betrachter/Empfänger und Foto/Medium.

Entsprechend können sich ästhetische Analysen der Verfahren bedienen, die für die anderen graphischen Kommunikationsformen entwickelt wurden. Meist findet eine Konzentration entweder auf das Fotographieren des Fotographen (Produktionsästhetik), die Wahrnehmung von Fotographien durch die Betrachter (Rezeptionsästhetik) oder das Verhältnis des Mediums Foto zu den abgebildeten Umwelten (Medienästhetik) statt. Konzentrieren wir uns auf die Medienästhetik des Fotos, so ist das Zusammenwirken der sozial geprägten Motivästhetik (Aufgrund welcher Bedeutungszuschreibung wählt ein Fotograph dieses oder jenes Motiv aus?) mit der Materialästhetik (Hardwareauswahl, Papierart, Farbmanagement...) und der Formästhetik, die sich vor allem aus den Proportions- und Farblehren anderer Bildmedien herleitet, zu behandeln. Ein bloß politisierender journalistischer Blickwinkel reicht ebensowenig aus wie die Maßstäbe der bildenden Kunst. Eben dies zeigt sich überdeutlich in den Werken der gegenwärtig meist prämierten Fotographen. Und die ästhetische Wirkung von einem auf 2 m² hochgezogenem, plexiglaskaschierten, auf Kodak Ultra Endura Metallic abgezogen Foto unterscheidet sich deutlich von einem Abzug des nämlichen Motivs auf Hahnemühle Wiliam Turner. Und da uns die Fotos auf den verschiedensten Material im Alltag entgegentreten, brauchen wir materialästhetische Reflexion.

Alle drei Perspektiven sollen im Seminar als thematische Blöcke behandelt werden. Die Synthese ist in den Referaten und Hausarbeiten kaum zu erwarten und soll so gut als möglich in der Seminardiskussion versucht werden.

Zur Sensibilisierung für den triadischen ästhetischen Ansatz sind Gursky und Walker ausgewählt.

(Das ist eine Spezifikation der allgemeinen strukturellen Kunsttriade: Auto, Werk, Rezipient/Publikum)

Leistungsanforderungen

Seminarteilnehmer ist nur, wer teilnimmt und dies setzt eben Beiträge voraus. Wer da Schwierigkeiten hat, sollte sich gezielt auf einen Aspekt der Themen der Sitzung vorbereiten. Ansonsten gilt: Vorbereitung eines Themas für die Seminardiskussion in Form von Thesen, Anschauungsmaterial, Kurzreferat. Diese Präsentation kann zu schriftlichen Hausarbeiten ausgebaut werden.

Verunglückte Kurzreferate können durch nachträglich schriftliche Ausarbeitungen geheilt werden.